文 /李家齊 中研院環境變遷研究中心博士後研究員

郭士筠 中研院環境變遷研究中心研究助技師,兼中研院永續科學中心行政管理組長、CCRAB子計畫三主持人

許晃雄 中研院環境變遷研究中心特聘研究員,兼人為氣候變遷專題中心執行長、CCRAB計畫總主持人

氣候變遷對自然環境與人類社會帶來的衝擊已無庸置疑。其中,氣候變遷對企業造成之風險將影響各國甚至全球經濟體系。緣此,金融穩定委員會(Financial Stability Board)於2015年組成氣候相關財務揭露工作小組(Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD),發行一系列報告及指南,指引全球企業落實氣候風險揭露。企業氣候風險揭露不僅能幫助企業作出最有利決策,也有助於投資人挑選能積極因應氣候變遷、善盡社會責任的投資標的。我國金管會亦追隨國際趨勢,推動「公司治理3.0」、「綠色金融2.0」等重要推動項目,協助臺灣企業揭露氣候風險。

1. 企業的氣候風險

企業的氣候風險,自從知名的TCFD Recommendations(TCFD, 2017)發布後,以實體風險(physical risks)及轉型風險(transition risks)兩大類別來論述已為趨勢。實體風險直接由氣候變遷所造成,可能對組織產生財務衝擊,如直接損害資產和中斷供應鏈所導致的間接影響。轉型風險指的是企業落實低碳經濟轉型所引起的政策和法規、技術、市場及名譽等風險。由於各種風險交互作用產生的高複雜度和管理困境,如在金融穩定監管領域提及,因應與極端不確定性、非線性和遞延效應(cascading effects)相關的極端實體和轉型風險,即所謂「綠天鵝」(green swans)之困難(Bolton et al., 2020),人們思考實體風險和轉型風險兩者,逐漸以更為宏觀、綜合、整合的框架視之(Calice & Miguel, 2021; de Galhau, 2019; Santos & Rodrigues, 2021)。國際評級機構最近開始在其主權、都市治理和企業信用評級中考慮氣候和災害風險以及相關的風險管理作為。各國政府越來越意識到在巨災風險建模、氣候調適和防災研究等領域與保險業更密切合作的價值(Courbage & Golnaraghi, 2022)。氣候相關風險對企業而言愈發重要,故亦逐漸成為企業風險管理(enterprise risk management)中不可或缺的一環(COSO & WBCSD, 2018)。

短短數年間,有助於企業評估實體和轉型風險之各種評估工具如雨後春筍般出現。TCFD介紹了34個國際常見的評估工具(TCFD, 2020),UNEP Finance Initiative(UNEP FI)進一步就所含情境種類、時間範圍、實體/轉型危害種類、風險分析、資產類別、輸入項目、有效性和輸出項目等分析近40個實體及轉型風險評估工具(當中有些工具能同時評估實體和轉型風險)的一般表現(Smith, 2021)。由於分析工具甚多,有些可免費取得,有些須付費,其功能及準確性不盡相同且難以比較(連TCFD和UNEP FI都無法為這些工具背書),使得企業往往難以選擇。表1為UNEP FI介紹之各種實體與轉型風險評估工具及其提供者,有些工具可評估實體風險,有些可評估轉型風險,有些兩者皆可評估。知名評估工具如由MSCI-Carbon Delta開發之Climate Value-at-Risk即名列其中。

2. 產業氣候變遷風險評估研究(CCRAB)

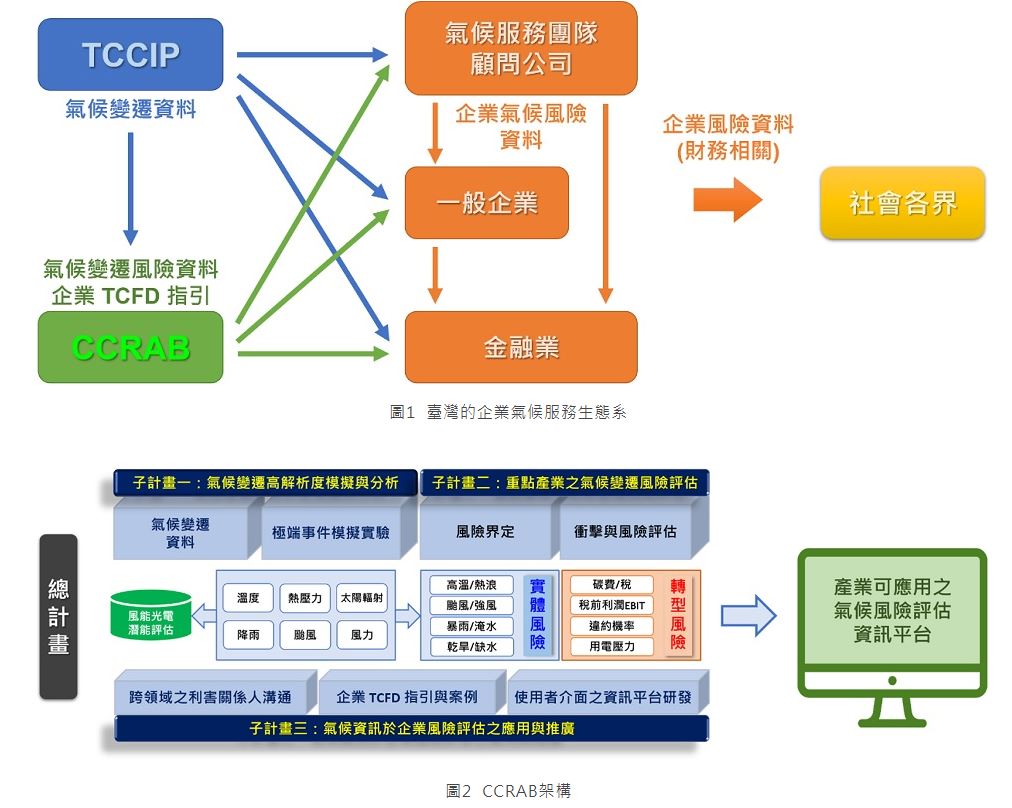

包括歐盟、英國、日本、瑞士、巴西、紐西蘭、新加坡及香港等,已強制或部分強制落實TCFD(TCFD, 2021),為順應此國際潮流,金管會宣布臺灣各上市櫃公司須於2022年度的永續報告書(2023年發行)內納入TCFD相關內容,並針對金融業率先發布《本國銀行氣候風險財務揭露指引》及《保險業氣候相關風險財務揭露指引》。TCFD已是支持者日益眾多且益發成熟之國際倡議,截至2022年5月,全球已有超過3,400家企業(或組織)簽署成為TCFD支持者(TCFD supporters),遍及全球95個國家或地區,臺灣亦有94家公司名列其中(TCFD, 2022)。為提供臺灣企業信效度高且公開免費之實體與轉型風險相關資訊,幫助企業對齊TCFD,中研院永續科學研究計畫資助之產業氣候變遷風險評估研究(Study on Climate Change Risk Assessment for Business, CCRAB)計畫應運而生,計畫期程自2021至2023年,旨在利用氣候變遷高解析度資料與風險評估工具,透過學研單位與實務單位的跨域整合,建構產業氣候變遷風險評估工具與平台,整體成果可作為臺灣企業永續發展以及推動TCFD之科學應用基礎。圖1為臺灣企業氣候服務生態系示意圖,在臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP)之外,CCRAB期許能成為另一個上游氣候服務提供者(climate service providers, CSPs),利用TCCIP之氣候變遷資料產製氣候變遷風險資料,連同編纂企業TCFD指引一併提供給民間氣候服務團隊、顧問公司、一般企業及金融業,以利企業向社會各界揭露其財務相關之氣候風險資料,落實TCFD。

CCRAB計畫整體架構如下圖2所示,共有三個子計畫。團隊成員來自中研院環境變遷研究中心、臺大風險社會與政策研究中心、政大創新國際學院、國家高速網路與計算中心、聯合大學及中華民國企業永續發展協會,共約二十餘人。另有來自產業界(台積電、國泰金控、安侯永續發展)及研究單位(中經院、台綜院、國家災害防救科技中心)之計畫顧問,每季召開顧問會議邀請顧問針對階段性研究成果及研究方向提出建言。

CCRAB研究領域包含熱浪、乾旱、淹水、轉型風險、風能、光能及應用推廣。第一(2021)年研究成果為:

實體風險部份,完成熱浪、淹水、乾旱風險之評估方法確認。選擇企業關注之實體風險(如熱浪、淹水、乾旱),使用重分析資料(reanalysis data)(楊智閔,2018)、暖化情境之氣候與颱風資料,初步完成熱浪、綜合溫度熱指數(WBGT,影響戶外勞工工時)、淹水深度與機率、標準降雨指標、標準流量指標等指標之資料驗證與評估方法確認。

轉型風險部份,完成轉型風險指標設計與模型建置。探索轉型風險內涵,選擇相關指標(如碳費、違約機率),蒐集相關資料(如企業營運資料、企業碳排資料、固定資產物理風險資料、企業供應鏈影響、氣候變遷資訊揭露程度等),初步完成模型建置。

太陽能與風能潛能評估部份,完成指標選擇及資料驗證。選用適當指標(如光能之單位面積太陽輻射,風速、風能密度),使用高解析度氣候變遷資料及擬暖化升溫情境推估發電量,完成模式資料驗證(觀測與模擬結果比對)。

瞭解利害關係人之氣候資料需求。完成8場利害關係人訪談(1公部門單位、2個公協會、2間金融業、2間電子業、1家顧問公司),並舉辦「氣候變遷淨零轉型,風險or機會?」系列論壇,完成風能、光能2場論壇,據之界定業界對氣候資訊的需求,並以此需求調整研究團隊之資料供給。

製作推廣影片。由「氣候變遷緊急性」及「企業因應之必要性」兩主題出發,完成3支推廣影片(1支寫實,2支動畫。皆已透過YouTube平台對外界公開:https://reurl.cc/mo2mEV),說明「為什麼企業要做TCFD」?以利後續企業推廣。

3. 產業氣候變遷風險評估的挑戰

根據CCRAB團隊訪談台積電、台達電、國泰金控、中信金控、資誠、台灣半導體協會與台灣顯示器暨應用產業協會、工總及能源局所得,輔以前述計畫顧問給予之寶貴建議,以及和日月光、福爾摩沙氣候智慧服務公司、銀行公會、中經院、金管會及聯徵中心等單位之交流經驗,並參考前人研究成果,我們歸納分析出產業氣候變遷風險評估所面臨的挑戰如下:

3.1. 實體風險評估

目前臺灣氣候變遷相關研究及應用,在實體風險部分,業界主要仰仗TCCIP提供之基礎資料/資訊,然而許多業者皆表示他們需要CCRAB、TCCIP等政府研究單位產製更多實體風險評估資料/資訊,並指出資料/資訊不一定得百分之百準確才能開放給外界使用,只要將研究方法、資料假設、不確定性和使用範疇等交代清楚即可。另業界也期待能得到解析度更高的評估結果,他們使用國外的大尺度研究工具——如世界資源研究所(World Resources Institute)研發的Aqueduct tools——常遭遇臺灣周遭解析度過低之難題。他們亦表示希望研究單位能提供不同情境的評估結果,如AR6的RCP-SSP情境及擬暖化(pseudo global warming)升溫情境(如 + 1.5 ℃、+ 2 ℃、+ 4 ℃),前者有利於與國際公司治理相關評級機構之要求及國際金融環境考量氣候風險的普遍呈現方式接軌,後者裨益公司實務決策(畢竟情境何時發生、是否發生無從得知,預先因應升溫後果可行性高),兩者皆有其需求。業者另指出,目前政府研究單位提供之資料/資訊,常為合成、加值處理後之成果(如高、中、低之風險等級),然而他們更需要原始評估成果,以利判釋並裨益公司決策及其他應用。有業者坦言,公司內部實體風險評估成果並未明確納入公司風險管理及決策,例如平時即能從擔保品所在地利用水利署產製之淹水潛勢圖(經濟部水利署,2014)約略判斷其淹水風險以進行價值估算,公司是否採信不確定性高、且未來不一定會發生的、以情境為依據之氣候變遷模擬成果,變數仍大。

3.2. 轉型風險評估

受訪者多表示,現階段轉型風險對臺灣企業之衝擊將遠大於實體風險,但轉型風險評估方法尚在發展中且有時難以評估(如公司名譽。有廠商表示其參考各大企業做法,以年營收的1%作為因公司名譽受損造成潛在的市場銷售損失,但缺乏學理依據),並且國際上各種轉型風險評估工具的評估結果差異不小,徒令企業困擾。此故,多數企業並沒有採用國際間林林總總的轉型風險評估工具,甚至認為轉型風險評估涉及公司內部機敏資料及管理決策方式,由公司自行判斷因應即可,不需要科研單位協助研發評估工具或公開釋出評估結果。但另方面,亦有公司表示該公司的轉型風險評估結果確實以質性方式改變公司決策模式,如客戶是否為高碳排企業將影響其貸款之申請。

3.3. 資料公開與整合

受訪者提及臺灣政府部門研究單位或計畫之氣候變遷(主要是實體風險)研究成果,經常無法對外公開或公開速度較慢,滯緩企業應用時間點並有礙商機。諸多政府及研究單位皆公開自己或其他單位產製的不同的氣候變遷評估資訊,加上各氣候服務公司採用的評估流程不盡相同,諸多(如情境、解析度、分析方法、基礎資料、呈現方式及格式等等)差異使得資料產製品質存有相當落差,企業使用者甚而社會各界時常無所適從。有受訪者表示目前國內有許多氣候服務公司,採用基礎資料不同、分析方法不同,產出不同的結果,欲應用資料的使用者在無法理解背後意涵的情況下,導致揭露的資訊品質有所差異,進一步使政府監管和企業決策困難。且無論是實體或轉型風險評估,其成果應能轉化成對經濟之量化衝擊,如損失及得利金額,以方便企業決策。

4. 未來發展機會

對於科研界乃至於更廣泛的氣候服務提供者(CSPs)而言,針對前述實體及轉型風險評估的挑戰,主要機會乃提供在地化(客製化)、種類多元、較高空間及時間解析度,且可將風險貨幣化之優質評估資料/資訊及評估工具(包含國際知名氣候服務公司The Climate Service研發的Climanomics Risk Analytics Platform在內,諸多氣候風險評估工具皆已將風險值以實際金額來呈現)。不少受訪企業也表示迫切需要未來10年內之近期實體風險評估資料,由於此已超出氣候變遷以情境為基礎之研究範疇,為當前科學研究之限制(預測準確度不高),故即便是國際知名及權威學術研究機構,仍難見其對外界公開相關成果。雖然國外知名氣候服務公司已有提供未來10年內之近期預測資料,但其方法論或經簡化或假設,且不對外公開細節,無論是企業或學研單位皆難以企及,難以檢驗其準確性。國內的氣候服務提供者,除了持續努力以突破近期預測資料之準確性限制外,可嘗試各種評估工具,透過詳盡分析告訴大眾,既有實體及轉型風險評估工具的預測結果比較(含近期如10年內資料的預測),以幫助企業選擇合適的評估工具,解決企業對多樣評估工具評估成果差距甚大之困惑。已有少數研究者對此深入分析比較(Bingler & Senni, 2022; Fiedler et al., 2021),質言之,未知尚多仍須努力。

對企業而言,建議持續增進氣候變遷風險評估相關知能,只假手顧問公司產製相關報告書對公司未來發展幫助有限,甚而造成危害。另建議企業亦可嘗試利用國內外各種氣候實體及轉型風險評估成果及評估工具。資料、資訊及工具本身不免有或大或小之不確定性,如能多方瞭解甚至實際應用,有助於理解其特性,合理採信並折衷拿捏各種評估成果,而不至於過於偏頗進而衝擊公司經營和決策。反過來則能以評估成果為基礎,發掘公司未來發展契機。

對於政府部門而言,應挹注合理資源幫助學術研究團隊加速研製業界所需之實體及轉型風險基礎資料/資訊,且應協調、整合各科研團隊之研究成果,確保其信效度與一致性,並加速評估成果之同儕審查及測試程序,甚而建置提供給企業及社會大眾的單一的國家氣候變遷基礎資訊整合平台。

參考文獻

楊智閔 (2018)。〈重分析資料與氣象研究之應用〉。臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台電子報020期。2022/06/15檢索。

經濟部水利署(2014)。〈淹水潛勢圖. 經濟部水利署〉。2022/06/15檢索。

Bingler, J. A., & Senni, C. C. (2022). “Taming the Green Swan: a criteria-based analysis to improve the understanding of climate-related financial risk assessment tools.” Climate Policy 22(3): 356–370.

Bolton, P., Després, M., Awazu Pereira Da Silva, L., & Samama Amundi Romain Svartzman, F. (2020). “Green Swans: central banks in the age of climate-related risks.” Banque de France Bulletin 229(8).

Calice, P., & Miguel, F. (2021). “Climate-Related and Environmental Risks for the Banking Sector in Latin America and the Caribbean: A Preliminary Assessment.” World Bank Policy Research Working Paper 9694.

COSO, & WBCSD. (2018). “Enterprise Risk Management: Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks.” Retrieval Date: 2022/06/15

Courbage, C., & Golnaraghi, M. (2022). “Business risk and the emergence of climate analytics.” Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice (Vol. 47, Issue 1). Palgrave Macmillan.

de Galhau, F. V. (2019). “Climate change: central banks are taking action.” Financial Stability Review, 23, 7–13.

Fiedler, T., Pitman, A. J., Mackenzie, K., Wood, N., Jakob, C., & Perkins-Kirkpatrick, S. E. (2021). “Business risk and the emergence of climate analytics.” Nature Climate Change 11(2): 87–94.

Santos, A. L., & Rodrigues, L. L. (2021). “Banks and climate-related information: The case of Portugal.” Sustainability (Switzerland) 13(21).

Smith, P. (2021). “The Climate Risk Landscape: A comprehensive overview of climate risk assessment methodologies.” Retrieval Date: 2022/06/15

TCFD. (2017). “Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures.” Retrieval Date: 2022/06/15

TCFD. (2020). “Task Force on Climate-related Financial Disclosures: Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies.” Retrieval Date: 2022/06/15

TCFD. (2021). “Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 2021 Status Report.” Retrieval Date: 2022/06/15

TCFD. (2022). “TCFD supporters around the world.” Retrieval Date: 2022/06/15